|

泉北・南海3000系取扱説明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

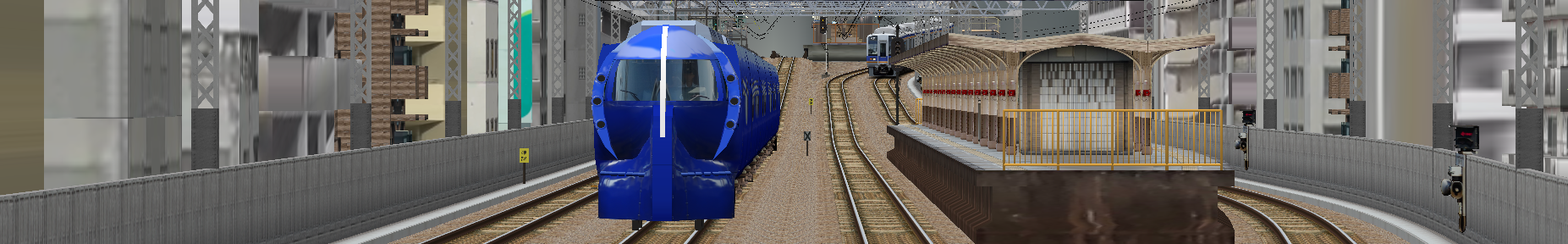

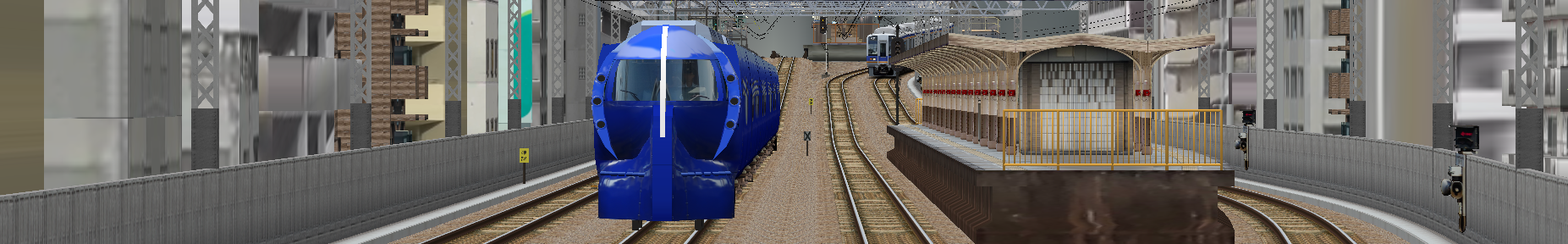

[車両概要] 泉北高速鉄道3000系は100系に続く2代目車両として1975年から1990年にかけて製造されました。南海6200系をベースに設計され,外見上は塗装が変更されただけのように見えます。当初は内部鋼体の一部を普通鋼としたセミステンレス車体で製造されましたが,1986年製造分からはオールステンレス車体となっています。また,南海6200系と異なり,連続勾配抑速対策の抵抗器増設がおこなわれていないので,三日市町以南に乗り入れることは出来ません。2006年から老朽化による廃車が発生しています。2012年には4両編成3本と2両編成1本が南海電鉄に譲渡され,2013年5月から南海線・空港線で運用されています。制御装置は日立MMC-HTB-20N,主電動機は三菱電機MB-3072-B,駆動方式はWN継手,歯車比は85:16=5.31です。

Ver2508 2025/08/15 公開

公開ページから泉北車両パックをダウンロードしてください。 [必要要件] [運転台]

[スイッチ類]

[操作方法]●マスコン操作(マスコン・抑速ブレーキ)

●ブレーキ弁操作(停止ブレーキ) ブレーキは電磁直通ブレーキで,疑似的に常用10段+非常に設定しています。パラメータファイルには22段の設定を記述の上,コメントアウトして おり,お好みで切り替えていただくことが可能です。減速度は3.7 km/h/sです。動力車は発電ブレーキ併用です。発電ブレーキの電流はかけ始めの時,ブレーキハンドルの位置に関係なく250 A以上まで上昇します。その後,SAP圧に応じた限流値で進段します。そのため,ブレーキ開始時にいきなり高いSAP圧をかけると衝動が大きいため,実車では一度100 kPa(3段)とし,電流が立ち上がったら300 kPa(7段)とする運転方法がよく見られます。また,これを利用して,ブレーキハンドルを少しだけ動かす(1段)ことで,ほぼ発電ブレーキだけのブレーキをかけ,疑似的 に抑速のような動作をさせることもできます。 抑速ブレーキ中にブレーキ弁操作をすると,空気ブレーキが補足されます。 ※ 性能は電気車の科学1975年2月号「南海6200系電車の概要」とKRS車両発達史シリーズ6南海電気鉄道下巻(著 藤井信夫)の記述を参考にしていますが,細かい挙動等は実車を観察した結果に基づいています。 ※ カム軸の動作のタイムラグを再現しています。 ●その他・備考 ※1:ATSのリセットはいつでもできます。 ※2:南海本線シナリオで,新今宮発車後~難波到着までは,運転士が車掌に到着番線を知らせる動作を行います。(1回のみ) 奇数番線は1回,偶数番線は2回ベルを鳴らします。車掌から同じ回数だけベルが返ってきます。 それ以外の場合でも,随時ベルを鳴らすことは可能です。 ※3:南海本線シナリオでは,難波到着後,運転士が乗車側の扉を開ける作業を再現しています。 難波に到着すると,まず,車掌により,降車側の扉が開きます。 その後[A1](Insert)キーにより乗車側の扉を開けてください。 ※4:南海本線シナリオでは,泉佐野駅で両側の扉が開くことを再現しております。特に操作は必要ありません。 ※5:前照灯の機能は表示灯のみで,景色はありません。 ※6:実際の運転でもやむを得ず直通予備ブレーキを使用する場合がありますが、極力使用を控えてください。 ●走行音インデックス インデックス 説明 0 バラスト軌道ジョイント音1 和泉中央駅構内~和泉中央駅出てすぐの分岐、中百舌鳥トンネル出口~南海高野線内 1 バラスト軌道ジョイント音2 泉北高速線内 2 高野線大和川、新今宮駅ガーダー橋 3 桁橋ガーダージョイントなし 岸里玉出駅構内ガーダー橋 4 天下茶屋、難波駅スラブ軌道 天下茶屋、難波駅構内 5 省力化軌道ロングレール(羽衣,泉大津,泉佐野) 6 南海線トンネル 7 関空橋 8 中百舌鳥トンネル 10 架道橋 和泉中央~光明池(阪和道下)、泉ヶ丘~深井(田園変電所、阪和道下)、深井~中百舌鳥(直線区間)、萩ノ茶屋駅抜け~新今宮駅ガーダー橋、今宮戎駅付近 [車両指定] 南海で指定されているシナリオ以外の他氏の路線で本形式を運転する場合には、シナリオファイルのVehicle以下を次のように書き換えてください。

[データの取り扱いについて]・データの取り扱いについては南海・泉北線プロジェクトの規約が適用されます。利用規約を今一度ご覧ください。

更新履歴

|